Monnaie, Servitude et Liberté, la répression monétaire de l’Afrique

Publié : 18 avril 2013 Classé dans : Monnaie | Tags: franc cfa, monnaie, néocolonialisme, tchundjang pouemi 1 commentaireLe franc CFA, monnaie coloniale, est encore en vigueur dans une grande partie de l’Afrique. L’auteur, économiste camerounais, avait en 1979 décortiqué ce système économique qui perdure.

« Monnaie, Servitude et Liberté, la répression monétaire de l’Afrique ». Joseph Tchundjang Pouemi. Ed. Menaibuc, 2e édition, 2000.

Cette image provient du site Rénovez Maintenant 67, Journal d’un Cimbre.

Une analyse qui reste d’actualité

Il faut garder à l’esprit que ce livre a été écrit en 1979, ce qui fait que :

. certains chiffres (par exemple les taux d’intérêt) ne sont significatifs que par rapport à une époque donnée.

. les diverses références et exemples n’ont bien sûr pas été réactualisés (notamment le remplacement du franc par l’euro, qui ne change rien au fond du problème).

L’indépendance et la santé économique d’un pays, écrit Joseph Tchundjang Pouemi, passent nécessairement par une monnaie et des finances bien gérées.

La création de monnaie est la clef du développement d’une économie : en créant de la monnaie, pour la prêter aux particuliers et aux entreprises, la Banque centrale et/ou l’Etat suscite le développement économique (par la consommation et par l’investissement).

Les pays d’Afrique ne peuvent pas être indépendants parce qu’ils sont pris dans « la trappe du franc CFA ».

L’Afrique pré-coloniale avait une construction monétaire solide. Le franc CFA lui a ôté tout pouvoir sur la gestion de son économie : le pouvoir colonial, en effet, a gardé le pouvoir monétaire, que l’auteur décrit comme celui d’émettre la monnaie fiduciaire, laquelle détermine la quantité totale de monnaie et par conséquent fixe le niveau de l’activité de l’économie.

Les banques centrales (BCEAO et BEAC) (1), dirigées par la France, ont sur les gouvernements le pouvoir de contrôler l’exécution du budget, les plans de développement, les modalités financières en vigueur, jusqu’au point d’apprécier l’opportunité de l’investissement d’une entreprise.

J. Tchundjang Pouemi décrit les mécanismes d’asservissement des pays africains liés au franc CFA, « créature de l’Etat français et qui n’est donc que le franc français lui-même ».

La fonction de « garantie illimitée » donnée par la France au franc CFA « ne correspond à rien » : en effet, les réserves (des pays africains à la Banque de France) ne sont plus une garantie de la circulation monétaire. L’émission de monnaie n’est plus liée à des réserves en or ; on peut, à partir de rien, d’un « bien vide », créer de la monnaie.

Les réserves ont en réalité un autre rôle : en exportant leurs produits, les pays membres de la zone CFA encaissent des devises (de la monnaie étrangère, franc ou autres) ; ces devises sont déposées à la Banque de France (qui crédite, à travers le Trésor français, la BCEAO ou la BEAC du montant correspondant en francs CFA). Les devises issues des exportations des pays de la zone CFA deviennent donc des réserves à l’actif de la Banque de France (« dans une proportion qui atteint 12 à 13 % » de ses réserves).

Depuis les indépendances, les pays CFA ont été, en moyenne annuelle, créditeurs de 50 milliards de CFA auprès du Trésor français au taux d’intérêt de la Banque de France, c’est-à-dire le plus bas.

Dans le même temps, la Banque de France, avec « ses » réserves, souscrit des bons du Trésor américains à des taux plus élevés (4 à 5 %).

En outre, dans les années 70, l’inflation en France étant en moyenne de 8 %, donc largement supérieure au taux d’intérêt servi sur le « compte d’opérations » (les réserves des pays CFA à la Banque de France), le résultat est que les pays CFA « ont payé le Trésor français pour garder leurs devises ».

S’ils avaient converti leurs réserves en or, les 50 milliards du début des années 70 vaudraient « aujourd’hui » (dix ans plus tard) 300 milliards. Soit une perte de 250 milliards. C’est-à-dire l’équivalent du montant du service de la dette extérieure des pays CFA pendant au moins trente ans.

Cette image est issue du blog Afriques en lutte.

Les techniques d’auto-répression

– Il n’y a, en Afrique, pas de banques (réellement) africaines. Elles sont dirigées de l’extérieur, avec des méthodes apprises à l’extérieur.

Les banques prêtent volontiers aux fonctionnaires… qui consomment des produits importés d’Europe. Mais elles ne prêtent pas aux agriculteurs sous prétexte qu’ils n’offrent pas de garanties, et cela au détriment de la production locale. C’est, dit J. Tchundjang Pouemi, l’explication de la famine en Afrique.

– L’auto-financement des entreprises écarte les Africains des marchés financiers :

L’épargne des ménages, prêtée aux entreprises (par le crédit ou par l’achat d’actions sur les marchés financiers), suscite le développement économique. Or, il y a en Afrique très peu de marchés financiers (« bourses des valeurs »).

Cela « non pas à cause de la prétendue faiblesse de l’épargne locale » mais à cause « du refus des entreprises, dont la maison mère se situe à l’étranger, de céder une part de la propriété du capital aux autochtones ». Comme leur taux de rentabilité « dépasse 25 % en moyenne dans la plupart des cas », elles ont les moyens de se procurer des ressources propres sans « partager le gâteau » avec les nationaux.

– Les taux d’intérêt sont négatifs :

Le taux d’intérêt réel (l’accroissement de la valeur de l’argent) est négatif parce que le taux nominal (le taux contractuel auquel l’épargne est rémunérée) est inférieur à la hausse des prix. Pourtant, les Africains épargnent : ils n’ont pas le choix, étant dans l’impossibilité de placer leur argent en bourse.

Par ailleurs, la marge des banques sur le crédit est excessive.

En résumé, on rémunère peu l’épargne des Africains et quand on leur prête, c’est à des taux élevés.

– Le contrôle des prix décourage les productions vivrières (il protège les consommateurs, jusqu’au moment où le manque de production entraîne le recours aux importations… au prix fort).

La dette publique

Les Etats africains, pour alimenter leur déficit budgétaire, s’endettent à l’extérieur, plutôt que d’utiliser l’épargne locale. Ils sont « prêts à servir un intérêt de 8 % à la Banque Mondiale alors qu’aucun taux créditeur (le taux de rémunération de l’épargne) interne ne dépasse 7 % ». L’épargnant africain, si on lui garantissait un tel taux d’intérêt réel, prêterait volontiers puisqu’il prête à perte.

D’où la tendance de certains Africains (pas les plus modestes, on s’en doute) à placer leur argent à Paris, où les taux d’intérêt sont plus avantageux.

Le pouvoir des banques centrales

Le pouvoir politique d’une banque centrale est fort : en suscitant la hausse ou la baisse de l’inflation, elle facilite ou entrave la politique économique de l’Etat (qui s’appuie sur le « triangle magique » : croissance, stabilité des prix, équilibre extérieur). J. Tchundjang Pouemi estime que le fait qu’une banque centrale soit indépendante du gouvernement n’est ni raisonnable d’un point de vue économique, ni démocratique. Il propose une action autonome de la banque centrale (pour la soustraire aux pressions politiques)… tout en la maintenant sous le contrôle politique de l’Etat.

En Afrique, les entreprises nationales et les Etats africains ne sont pas libres d’investir (ils dépendent des banques centrales, dirigées par la France).

Par contre, les entreprises françaises peuvent ouvrir des succursales en Afrique, qui disposeront du crédit des banques « nationales » africaines (sous la coupe de la France), lesquelles peuvent se refinancer, par l’intermédiaire des banques centrales, auprès de la Banque de France.

Le caractère colonial de la monnaie

Avec la même monnaie que la métropole, les colonies ont connu des rythmes de croissance différents de celle-ci. Cela parce que la monnaie n’est pas destinée, dans les colonies, à mettre en œuvre les forces productives mais à exploiter les ressources utiles à la métropole, à faire jouer à la colonie son rôle de réserve de matières premières et de débouché pour les produits finis.

Illustration : le « crédit de campagne » par lequel on prête de l’argent au négociant pour acheter et commercialiser le café, le cacao… alors que l’on n’a pas prêté au producteur de café ou de cacao pour le produire (« c’est risqué de prêter aux indigènes ; ils pourraient s’enrichir »). Mais on fera volontiers à « l’indigène » un prêt à la consommation pour qu’il dépense à l’avance le produit de la vente de son café : ce revenu pourra prendre le chemin de la métropole (par l’achat de produits importés) et évitera ainsi l’accumulation de capital en Afrique, qui n’est pas « dans la logique coloniale ».

« L’exploitation accélérée des colonies est contemporaine de la découverte du secret de la monnaie moderne : elle va chercher la production désirée et réprime celle qui ne l’est pas. »

Les mécanismes fondamentaux n’ayant pas changé après les indépendances, « Le franc CFA reste fondamentalement une monnaie de type colonial. »

Les mécanismes monétaires internationaux

« Les économistes libéraux prêchent la liberté du lion dans la jungle ».

« L’inflation est le fait du monde industrialisé et de lui seul » : elle résulte d’une augmentation des prix plus rapide que celle de la masse monétaire. Elle est un moyen de contourner l’augmentation des matières premières (par l’augmentation du prix des produits finis).

L’inflation, la balance des paiements, des taux de change désordonnés « traduisent la lutte des nations capitalistes pour dominer le monde ».

La manipulation des taux de change entre les monnaies truque les cartes et permet aux différents Etats de jouer sur les importations et les exportations et sur l’inflation.

Les taux de change flottants sont pénalisants pour les monnaies secondaires (ils rendent difficiles les échanges entre la zone franc et la zone sterling, par exemple entre la Côte d’Ivoire et le Nigéria).

« L’économie de bien-être », la croissance (en Europe et aux Etats-Unis) ininterrompue depuis la guerre « cachait l’injustice de la répartition des fruits de la croissance ». C’est une expansion de l’Occident « largement usurpée ». A noter que J. Tchundjang Pouemi écrit peu après le premier choc pétrolier, date à laquelle on peut espérer qu’une meilleure rémunération des matières premières va changer l’ordre économique international.

Sortir du système

L’intégration monétaire est la condition première de l’union économique et de l’unité politique africaine.

L’Indépendance passe par l’ouverture du système bancaire.

J. Tchundjang Pouemi va jusqu’à dire : « L’Afrique se fera par la monnaie ou ne se fera pas ».

Philippe Cazal (15/11/2009).

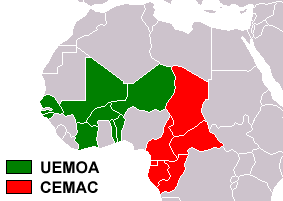

1) BCEAO : Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest : aujourd’hui, Bénin, Burkina, Côte-d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo.

BEAC : Banque centrale des Etats de l’Afrique Centrale : aujourd’hui, Cameroun, Gabon, Guinée Equatoriale, RDC, République Centrafricaine, Tchad.

J. Tchundjang Pouemi ne cite pas la Banque centrale des Comores, pour l’Union des Comores, elle aussi régie par le franc CFA.

Carte issue de Wikipédia

Lire aussi la présentation de ce livre par Odile Tobner, ancienne présidente de l’association Survie.

Lire aussi, également d’Odile Tobner, plus récent : « Franc CFA, la grande mystification« .

Sur l’accumulation de la monnaie et l’enrichissement des détenteurs de capitaux, lire Le Syndrome de la Monnaie.

Le Syndrome de la Monnaie

Publié : 14 avril 2013 Classé dans : Monnaie | Tags: capital, Creutz, intérêts, monnaie Poster un commentaireSelon Helmut Creutz, la crise de nos économies est due à la primauté de la rémunération du capital monétaire sur toute autre considération économique. Et cela selon un système (les intérêts) qui fait que les riches sont toujours plus riches.

«Le Syndrome de la Monnaie, Vers une économie de marché sans crise», de Helmut Creutz, Ed. Economica, 2008 ; 1e édition en 1993, revue en 2005.

Photo issue du site Photo Libre

Helmut Creutz souligne le rôle de la monnaie dans l’activité économique : l’argent déposé dans les banques est prêté aux ménages, qui consomment, et aux entreprises, qui investissent pour produire. Ainsi, la création monétaire stimule l’économie.

Un autre facteur clef de stimulation de l’économie est la circulation monétaire : si la monnaie circule (si l’épargne, issue de l’excédent des revenus, est prêtée à des ménages, qui consomment, ou à des entreprises, qui investissent), l’économie est active ; si l’argent « dort » sans être prêté (thésaurisation), il ne sert pas à faire tourner l’économie.

L’auteur décrit ensuite longuement le mécanisme des intérêts.

La rémunération du capital, représentée par les intérêts, dit-il, permet aux détenteurs de capitaux d’acquérir un revenu, sans effort ; en outre, ce revenu est payé par ceux qui travaillent.

Cela d’autant plus que le mécanisme des intérêts composés (les intérêts du capital + les intérêts des intérêts) permettent à l’épargne de s’accroître de façon exponentielle (bien sûr, si on ne la dépense pas).

Ainsi, tout capital placé à 5 % double environ tous les 14 ans.

La critique principale des intérêts, par H. Creutz, repose sur leur aspect exponentiel : en 50 ans, un placement de 10 000 € à 3 % produit 44 000 € ; placé à 9 %, il donne 744 000 € ; à 12 %, il donne 2 890 000 €.

A noter d’une part que le livre a été écrit dans une période où les taux d’intérêt étaient plus élevés qu’en 2009.

A noter aussi la critique des thèses de Creutz par Jérôme Blanc (Lefi, Université de Lyon, dans « International journal of community currency research », vol. 12 (2008), pp. 69-73) : celui-ci reproche à H. Creutz de ne pas tenir compte de l’inflation, qui amoindrit l’importance de l’intérêt (de ne pas faire la différence entre taux d’intérêt nominal et taux d’intérêt réel, c’est-à-dire inflation déduite).

Cette critique affaiblit certainement la thèse de Creutz, sans toutefois la contredire sur la notion de répartition inéquitable du revenu entre le capital et le travail (le travail, c’est-à-dire les salariés et aussi l’argent investi par les entreprises dans le développement des moyens de production, donc de l’emploi).

La cause véritable de l’exploitation, affirme en effet Creutz, ne réside pas dans le capital en biens corporels (aspect sur lequel a insisté Marx) mais dans le capital monétaire.

Creutz estime que les détenteurs de capitaux exercent un chantage sur les pouvoirs publics : ils peuvent faire « la grève de l’argent » si celui-ci n’est pas assez rémunéré, et donc entraver la bonne marche de l’économie (en réduisant la circulation monétaire). Ainsi, ils obtiennent constamment de l’Etat et des autorités monétaires des taux d’intérêt suffisamment élevés.

Pour Creutz, la répartition du revenu national se fait entre le capital et le travail : le capital se sert toujours le premier (par le biais des intérêts), que la croissance économique soit suffisante ou non.

Ce qui, en période d’économie peu dynamique, peut ruiner les entreprises, leur bénéfice étant insuffisant pour payer les intérêts.

L’Etat, pour sa part, tire ses ressources des deux groupes qui perçoivent des revenus : « il impose les salariés surtout, et moins consciencieusement les revenus de capitaux », ces derniers ayant recours à la fraude et aux paradis fiscaux.

Autre élément important : les intérêts qui rémunèrent les capitaux se retrouvent dans tous les prix. Ils sont en effet répercutés par les entreprises (qui empruntent) sur leurs prix de vente, ces prix étant payés par tous les consommateurs.

L’auteur note que de 1975 à 2000, les Etats des nations industrielles ont fortement augmenté la dette publique. D’une part, ces emprunts d’Etat sont particulièrement juteux pour le capital ; d’autre part, les gouvernements, par démagogie, préfèrent avoir recours à l’emprunt qu’à l’impôt pour financer le budget.

Mais la rémunération du capital emprunté aboutit au surendettement. Le service des intérêts accroît sans cesse la dette publique.

En 1970, la charge de la dette publique en Allemagne était insignifiante ; en 2000, elle équivalait à 1/6e des recettes fiscales. A tel point que l’Etat allemand devait, chaque année, emprunter une somme équivalente au montant des intérêts à rembourser. Cela aboutit au fait que, sur le long terme, si le même investissement de l’Etat avait été réalisé sans emprunt (certes, de façon plus étalée), il n’aurait rien coûté en intérêts et la dette de l’Etat, à cette date, serait nulle.

La concentration du capital entre un nombre limité de détenteurs fait que les riches deviennent toujours plus riches, au détriment du reste de la population.

H. Creutz cite des chiffres concernant la répartition de la richesse en Allemagne : En 1950, la répartition des actifs financiers entre l’Etat, les entreprises et les ménages était de un tiers chacun ; en 2000, l’Etat ne détenait plus que 6 % des actifs financiers, les entreprises toujours un tiers, et les ménages plus de 60 %.

Bien sûr, au sein des ménages, la répartition est très inégale et cette inégalité s’accroît.

En 1996, la fortune des 358 personnes les plus riches de la planète équivalait à 45 % des revenus annuels de l’humanité.

H. Creutz donne un autre exemple des conséquences sociales de la rémunération du capital. Les constructeurs immobiliers, dit-il, attendent une rémunération élevée de leur investissement ; ils exigent donc des loyers élevés. Pour permettre cela, l’Etat apporte des aides sociales au logement, qui rendent ces loyers plus accessibles…

Le capital cherche un enrichissement dans d’autres secteurs que le prêt et l’encaissement d’intérêts.

D’une part dans le commerce des devises (des monnaies) : à la bourse de Londres, le commerce des devises représente environ un tiers de la vente mondiale des devises. Et l’ensemble des transactions financières mondiales représente 50 fois le commerce mondial (seulement le quart du commerce mondial en 1975).

D’autre part, par les placements en bourse, « où les gains vont presque toujours aux particuliers mais où les pertes liées aux opérations spéculatives sont résorbées par la société tout entière ».

Helmut Creutz fait la distinction entre l’économie de marché et le capitalisme.

Dans la première, tous les processus de l’ordre économique sont uniquement déterminés par l’offre et la demande.

Le deuxième est « un instrument de pouvoir de type monopoliste ».

Il lui préfère une « économie sociale de marché », c’est-à-dire une économie de marché dans laquelle une péréquation sociale est aménagée en faveur des plus défavorisés.

Cette économie sociale de marché a fonctionné, après guerre, dans les grandes nations industrielles : alors qu’elles étaient plus pauvres qu’aujourd’hui, elles ont trouvé les moyens d’aménager des systèmes sociaux qu’aujourd’hui elles ne savent plus entretenir. Cela du fait d’une répartition de plus en plus antisociale des revenus et du fait de l’endettement croissant de l’Etat.

H. Creutz décrit un phénomène qu’il appelle la destruction de capitaux. L’accroissement incessant de la masse de capitaux peut amener à un excès de l’offre de capitaux, qui risquerait de faire baisser les intérêts et donc la rémunération du capital.

Pour y parer, les Etats recourent, dit-il, à l’achat d’armement et à la guerre (dépensière d’armement et génératrice d’investissements juteux dans la reconstruction). Achat d’armes et guerre sont d’abord un excellent placement pour le capital (aux frais du contribuable, donc de tous les citoyens). Leur deuxième effet est la destruction de capitaux excédentaires.

Cette « destruction de capitaux » se réalise dans d’autres secteurs comme la recherche et l’exploration spatiale.

Dans les années 80, les réserves d’armes et la capacité d’extermination étaient suffisantes pour tuer de 15 à 20 fois chaque humain sur terre. « Dans cette folie, il y a une méthode : les gains substantiels pour les fabricants et les marchands d’armes sont garantis par l’Etat, moyennant pots de vin, et payés par les impôts. Ils maintiennent en même temps les taux d’intérêt. »

Pour maintenir la rentabilité du capital et répondre à l’exigence toujours plus grande de rémunération du capital, une croissance économique toujours plus grande est nécessaire.

Elle aboutit à la destruction de l’environnement et à la montée des conflits sociaux.

H. Creutz traduit cette notion d’engrenage par un graphique.

Pour inverser cette tendance, il faut, dit-il, trouver un équilibre entre la masse monétaire et la demande de manière à tendre vers des taux d’intérêt de l’ordre de zéro.

Les conditions pour y parvenir : que la monnaie soit un service public ; ajouter à l’obligation d’accepter la monnaie celle de la céder (pour la faire circuler) ; distinguer la monnaie des avoirs financiers (afin de contrôler la totalité des moyens de demande et de paiement).

Pour faire circuler la monnaie, il propose d’instaurer une taxe à la non-circulation (dont on voit mal les modalités d’application).

H. Creutz cite Silvio Gesell, qui avait développé l’idée d’affranchir la monnaie de l’intérêt dans un socialisme de marché ; et John Maynard Keynes, qui avait repris cette idée.

Il conclut : « C’est seulement quand chaque actif aura droit à la totalité de son salaire en échange de son travail que le monde sera juste. »

Philippe Cazal (29/11/2009)

Sur le franc CFA, lire Monnaie, Servitude et Liberté…

Commentaires récents